E-Rezept

Das elektronische Rezept (E-Rezept) ist die digitale Form der bisherigen papiergebundenen ärztlichen Verordnung. Seit dem 1. Januar 2024 ist es verpflichtender Standard für die Verordnung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln für gesetzlich Versicherte. Mit der Einführung des E-Rezepts können Verordnungen digital erstellt, übermittelt und eingelöst werden. Damit ist es ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung des Gesundheitswesens.

Das E-Rezept vereinfacht z. B. das Verordnen von Medikamenten bei Videosprechstunden oder die Abwicklung von Folgerezepten. Der Medikationsprozess wird dadurch sicherer, da Missverständnisse bei der Ausstellung eines handgeschriebenen Rezepts vermieden werden.

Wichtig: Sollten Sie hierzu technische Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren PVS-Anbieter.

Sanktion bei fehlendem E-Rezept-Modul ab dem 1. Mai 2024

Mit dem Inkrafttreten des Digital-Gesetzes am 26. März 2024 sieht der Gesetzgeber vor, dass Praxen ab dem 1. Mai 2024 mit einer Honorarkürzung in Höhe von einem Prozent rechnen müssen, wenn das E-Rezept-Modul nicht installiert ist (§ 360 SGB V Abs. 17). Bei der E-Rezept-Sanktion ist zu beachten, dass die Kürzung zu möglichen, bereits bestehenden TI-Honorarkürzungen aufaddiert wird.

Zum Beispiel:

- Fehlen uns der Nachweis über die Anbindung an die TI (fehlendes VSDM) und das E-Rezept-Modul, so verändert sich die Honorarkürzung von 2,5 % auf 3,5 %.

- Fehlen uns ein Nachweis der elektronischen Patientenakte (ePA) und das E-Rezept-Modul, verändert sich die Honorarkürzung von 1 % auf 2 %.

Bitte beachten Sie, dass Sie keinen schriftlichen Nachweis über die in Ihrer Praxis vorhandenen Module einreichen müssen. Bitte überprüfen Sie vor Einreichen Ihrer Abrechnungsdatei anhand des KBV-Prüfmoduls, ob alle für Ihre Fachgruppe erforderlichen TI-Fachanwendungen korrekt an die KVWL übermittelt werden.

Wichtig: Praxen bestimmter Fachgruppen sind von der Sanktion nicht betroffen. Einen Überblick über die Ausnahmen von verpflichtenden TI-Fachanwendungen finden Sie auf unserer Seite zur Telematikinfrastruktur.

So funktioniert das E-Rezept

Das PVS unterstützt Ärzte dabei, ein E-Rezept auszustellen. Das Verfahren soll in der Praxis genauso komfortabel geschehen wie heute das Bedrucken des Papierformulars.

- Verordnung wie gewohnt über das PVS erstellen.

- E-Rezept signieren und abschicken - idealerweise mit nur zwei Klicks. Die Verordnung wird nun auf den E-Rezept-Server geladen.

- Die Patienten fragen, ob sie die E-Rezept-App nutzen. Ist das der Fall, erhalten diese eine Information in ihrer App, dass ein E-Rezept für sie zur Verfügung steht und in der Apotheke eingelöst werden kann.

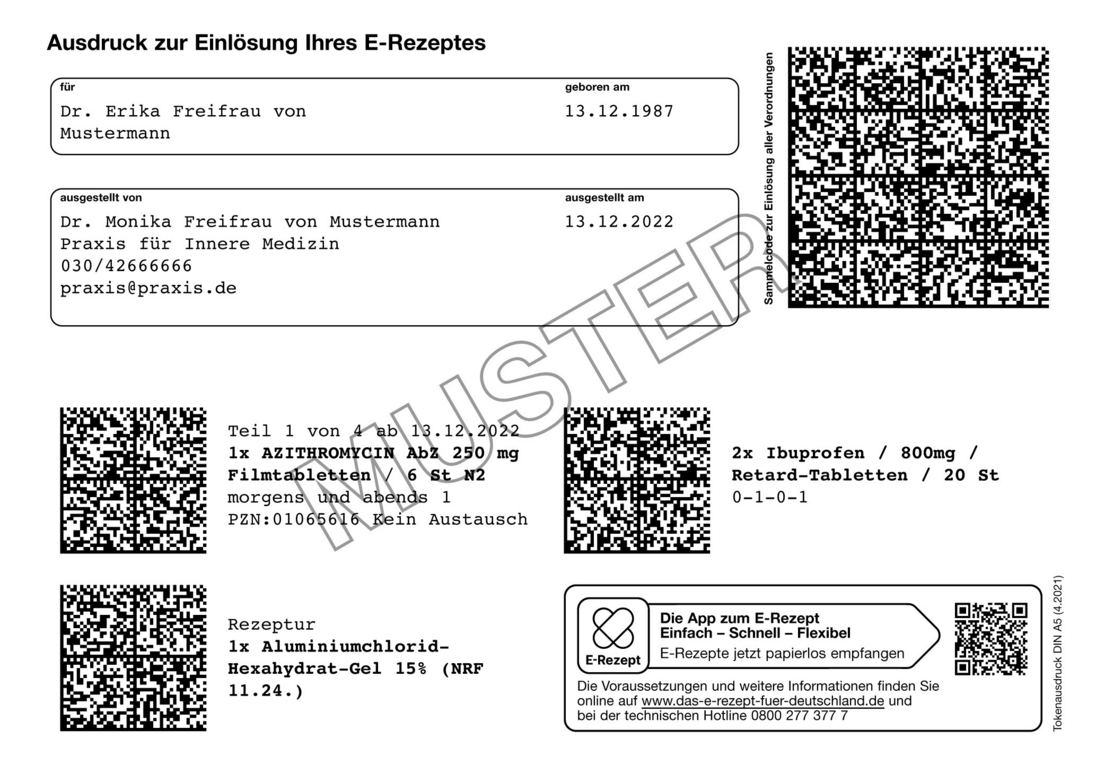

- Patienten, die die App nicht nutzen, erhalten einen Token-Ausdruck. Dieser enthält Informationen zu bis zu drei Verordnungen. Die aufgedruckten Data-Matrix-Codes können in der Apotheke eingescannt werden. Der Tokenausdruck wird automatisch vom PVS erstellt, nicht unterschrieben und kann im Format A5 oder A4 in Schwarz-Weiß in der Praxis gedruckt werden.

Einlösen über die elektronische Gesundheitskarte (eGK)

- Die eGK wird durch den Versicherten oder einen Vertreter in der Apotheke in ein Kartenterminal gesteckt.

- Die Apotheke erhält somit die notwendigen Versichertendaten, um die E-Rezepte vom E-Rezept-Fachserver abzurufen.

- Für das Einlösen mit der eGK benötigen Versicherte keine PIN und auch keine NFC-fähige Gesundheitskarte. Eine gültige eGK alleine reicht aus, um das Medikament zu erhalten.

Per App zum E-Rezept

- Patienten können den QR-Code auf ihrem Smartphone in der Apotheke scannen lassen.

- Alternativ können Patienten den QR-Code per App an die Apotheke ihrer Wahl senden.

- Sendet der Patient der Apotheke das Rezept vorab, kann diese ihn informieren, ob ein Medikament nicht vorrätig ist und bestellt werden muss. Die Einreichung bei Online-Apotheken ist ebenfalls möglich.

- Der Patient verwaltet das Rezept eigenständig.

Download-Möglichkeiten:

Zukünftig sollen weitere Verordnungen elektronisch erstellt werden können. Bis zur Bereitstellung der entsprechenden technischen Infrastruktur durch die gematik wird das Muster 16 bei Haus- und Heimbesuchen, für Hilfsmittel, Sprechstundenbedarf (je nach regionalen Vereinbarungen) und Verbandmitteln sowie Teststreifen (sonstige in die Arzneimittelversorgung einbezogene Produkte nach § 31 SGB V) aber weiterhin zum Einsatz kommen.

Tokenausdruck

Ist keiner der oben genannten Einlösewege möglich:

- Der Patient erhält er einen Ausdruck in der Arztpraxis, auf dem der erforderliche Code zur Einlösung des E-Rezepts aufgedruckt ist.

- Dieser Ausdruck muss in der Praxis vom Patienten abgeholt werden.

- Das ist auch der Standardweg für Versicherte ohne Smartphone; der Arzt muss den Ausdruck nicht unterschreiben.

Um ein E-Rezept ausstellen zu können, ist eine Verbindung zur Telematikinfrastruktur (TI) notwendig. Ist das nicht möglich, sehen die gesetzlichen und bundesmantelvertraglichen Regelungen vor, dass das Papierrezept (Muster 16/rosa Rezept) zum Einsatz kommt.

Das gilt in folgenden Fällen:

- wenn die technischen Voraussetzungen für ein eRezept nicht gegeben sind (Soft-oder Hardware nicht verfügbar oder defekt, Telematikinfrastruktur oder Internet nicht erreichbar, eHBA defekt oder nicht lieferbar)

- wenn die Übermittlung eines Verordnungstyps über die Telematikinfrastruktur noch nicht vorgesehen ist (bisher nur apothekenpflichtige Arzneimittel, noch keine Hilfsmittel, Verbandmittel und Teststreifen bzw. sonstige nach § 31 SGB V in die Arzneimittelversorgung einbezogene Produkte)

- wenn bei Verordnungen die Versichertennummer im Ersatzverfahren nach Anlage 4a BMV-Ä nicht bekannt ist

- bei Haus- und Heimbesuchen

- Verarbeitung durch Apotheken und Krankenkassen wie bisher

Das E-Rezept muss mit einer sogenannten qualifizierten elektronischen Signatur (QES) unterschrieben werden. Ausnahmeregelungen, in denen die Signatur mittels Praxisausweis (SMC-B) erfolgen kann, sind nicht vorgesehen. Die QES ist gleichgestellt der handschriftlichen Unterschrift und hat daher ein sehr hohes Sicherheitsniveau: Ärzte müssen dafür nicht nur den elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) in das Lesegerät stecken, sondern auch noch eine 6-8-stellige PIN eingeben. Da die Einzelsignatur im normalen Praxisalltag viel Zeit kosten würde, gibt es dafür praxistaugliche Lösungen:

- Komfortsignatur: Bei diesem Verfahren können Ärzte mit ihrem eHBA und ihrer PIN für einen bestimmten Zeitraum (max. 24 Stunden) jeweils bis zu 250 Signaturen freigeben. Sollen ein oder mehrere Dokumente signiert werden, müssen sie dies nur noch bestätigen. Aus Sicht der KVWL ist für die Massenanwendung eRezept die Komfortsignatur im Praxisalltag die geeignete Variante.

- Stapelsignatur: Ärzte können dabei mehrere Dokumente gleichzeitig qualifiziert elektronisch unterschreiben. Sie signieren hierbei einmal mit ihrem eHBA und ihrer dazugehörigen PIN den gesamten vorbereiteten elektronischen Dokumentenstapel, zum Beispiel am Ende eines Praxistages. Die Signierung des eRezepts wäre damit grundsätzlich möglich. Es dürfte jedoch im Praxisalltag nicht leicht umzusetzen sein, Patienten ihr Rezept erst verzögert zur Verfügung zu stellen.

Neben der Anbindung an die Telematikinfrastruktur sind folgende Komponenten in der Praxis notwendig:

- Upgrade des Konnektors auf den ePA-Konnektor incl. Komfortsignatur (PTV4+)

- Praxisverwaltungssystem-Update für das E-Rezept

- eHBA G2 für die Signatur des E-Rezepts

- ggf. ein weiteres ehealth-Kartenterminal für die Signatur von E-Rezepten im Sprechzimmer

- Laser- oder Tintenstrahldrucker, der den Tokenausdruck mit einer Mindestauflösung von 300 dpi drucken kann. Dazu sind die meisten modernen Drucker in der Lage, bei Nadeldruckern ist das jedoch mitunter nicht wirtschaftlich. Wichtig ist ein sauberer Ausdruck, um Probleme beim Abscannen und Neuausstellungen zu vermeiden.

Seit dem 1. Januar 2022 wurde das E-Rezept für apothekenpflichtige Arzneimittel für Vertragsärztinnen und -ärzte sowie für Patientinnen und Patienten eingeführt. Die Übersicht zeigt auch, für welche weiteren Verordnungen das E-Rezept ab dann möglich (aber nicht verpflichtend) ist.

| Kategorie | Umsetzung | Ersatzverfahren/Alternative |

| verschreibungspflichtige Arzneimittel zulasten der GKV | Pflicht | Papierrezept nur unter bestimmten Voraussetzungen (Technische Probleme, Haus- u. Heimbesuche, eHBA nicht verfügbar, Ersatzverfahren ohne Versichertennummer) |

| apothekenpflichtige Arzneimittel für Selbstzahler in der GKV | optional | Privatrezept ("blaues Rezept") |

| elektronische Empfehlung von apothekenpflichtigen Arzneimitteln | optional (später wird schlankerer Datensatz spezifiziert) | "Grünes Rezept" |

| apothekenpflichtige Arzneimittel zulasten der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen | optional für Verordnungssoftware und Arzt | Papierrezept |

Hinweis: Sofern verschreibungspflichtige Arzneimittel für GKV-versicherte Selbstzahler elektronisch verordnet werden, entspricht dies auf Papier einem Privatrezept „Blaues Rezept“.

Sofern nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel für GKV-versicherte Selbstzahler verschrieben werden, entspricht dies auf Papier einem „Grünen Rezept“.

Der Datensatz ist der gleiche wie beim eRezept für apothekenpflichtige Arzneimittel zulasten der GKV. Er wird qualifiziert elektronisch signiert, obwohl dies bei der Verordnung von apothekenpflichtigen, aber nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln eigentlich nicht erforderlich ist.

Unabhängig davon haben die Partner des BMV-Ä mit § 86 Abs. 3 SGB V den gesetzlichen Auftrag erhalten, die Voraussetzungen für ein elektronisches Grünes Rezept (bzw. Empfehlung) zu schaffen. Hierfür ist ein schlankerer Datensatz ohne Unterschrift auf freiwilliger Basis vorgesehen. Allerdings kann diese Variante erst zum Einsatz kommen, wenn die gematik die technischen Voraussetzungen geschaffen hat, also den eRezept-Server entsprechend anpasst.

In folgenden Fällen sind zunächst keine eRezepte zulässig, sondern werden erst in weiteren Ausbaustufen ermöglicht oder sogar verpflichtend:

- BtM-Rezepte

- T-Rezepte

- Verordnung von sonstigen nach §31 SGB V einbezogenen Produkten (etwa Verbandmittel und Teststreifen)

- Verordnung von Hilfsmitteln

- Verordnung von Sprechstundenbedarf

- Verordnungen zu Lasten von Sonstigen Kostenträgern

- Verordnungen für GKV-Versicherte ohne Vorhandensein einer Versichertennummer (bei Erfassung der VSD im Ersatzverfahren)

- Verordnungen von Digitalen Gesundheitsanwendungen

Diese Verordnungen werden voraussichtlich in weiteren Ausbaustufen des E-Rezepts ermöglicht oder sogar verpflichtend.

Für PKV-Versicherte besteht aktuell noch keine Möglichkeit zur Ausstellung von E-Rezepten. Ob die elektronische Verordnung möglich ist, regelt der PKV-Verband.

So läuft es in der Praxis für alle Beteiligten: Mediziner und Patienten berichten, welche Vorteile ihnen das E-Rezept bringt.

"Der Einlöseweg mit der elektronischen Gesundheitskarte ist wirklich sehr einfach!" Das sagt Schmerzpatient Günther Tielke, 74 Jahre alt. Er benötigt eine ausgeklügelte Medikation und sieht das E-Rezept durchweg positiv. „Der Gamechanger ist eindeutig die elektronische Gesundheitskarte, für deren Einsatz wir uns starkgemacht haben. Erst dadurch ist die Einlösung des E-Rezepts für die meisten Versicherten einfach und schnell möglich geworden,“ so der KVWL-Vorstand unisono.

Hausärztin Dr. Malik hat das E-Rezept schon früh eingeführt. "Die Praxisabläufe werden vereinfacht", sagt sie. Auch Dr. Peter Münster hebt die Zeitersparnis in der Vorbereitung der Rezepte, aber auch beim Signieren hervor.

Für Allgemeinmediziner Dr. med. Matthias Hempel aus Detmold ist das E-Rezept ein wahrer Gewinn: Es erleichtert die Patientenkommunikation, selbst über große Entfernungen. Außerdem wird das Praxisteam entlastet.

Material zum E-Rezept für Sie zum Herunterladen

Weiterführende Informationen

Meldungen zum E-Rezept

-

E-Rezept: Verzögerte Signatur

Derzeit häufen sich bei der KVWL die Meldungen, dass E-Rezepte in den Praxen erst zeitlich verzögert mittels der Stapelsignatur signiert werden. Erfahren Sie, welche Konsequenzen das haben kann.

-

gematik informiert: Störungsmeldungen jetzt auch auf WhatsApp

Neuer Kanal: Die gematik nutzt jetzt auch "WhatsApp", um auf TI-Störungen und Entwarnungen hinzuweisen.

-

Das E-Rezept kommt – jetzt für alle!

Mehrere Anläufe waren in den letzten Jahren auf Bundesebene nötig, doch jetzt kommt das E-Rezept für alle: Zum Jahreswechsel wird das elektronische Rezept für die Arztpraxen in Deutschland verpflichtend.